当前位置:北京文艺2023年08月08日期 第04版:人物专访

丹青描绘时代英雄谱

第十届北京文学艺术奖得主黄华三谈主题性美术创作

■ 本报记者 宁丁

近日,北京美术家协会理事、中国人民大学教授黄华三创作的中国画《不负苍生》荣获第十届北京文学艺术奖,并且,《不负苍生》是此届大奖中唯一的美术作品。该作品以传统手卷的装裱形式,将16幅肖像作品合并成一幅绘画长卷。16位奋战在抗疫一线的英雄并排而立,作者将梳理、撰写的人物事迹题跋于画面之上。这种视觉化呈现,一方面让更多观众通过题跋熟知每一位抗疫英雄的事迹;另一方面,使观众与作品之间迅速建立起一种共情关系,鼓舞民众战胜疫情的信心。

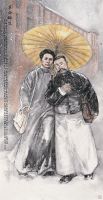

中国美术家协会主席、北京美协主席范迪安曾著文称赞黄华三的作品“知微见著、中西合神”,认为从他的画中“既可以看到中国大写意绘画传统特别强调的疏密、节奏、韵律,又可以看到西方现代绘画也同样讲究的画面的运动感与具有视觉张力的结构。”上海大学美术学院教授潘力认为:“华三的笔墨技法和造型能力可谓炉火纯青,他善于抓住形象和笔墨的关系,将形的厚重和墨的层次揉为一体。高度概括的黑白灰布局、不勾轮廓、不主线描、以没骨笔法入水墨人物画,淋漓酣畅,造型生动鲜活又讲究笔墨情趣。”

水墨艺术的当代性发展仍然是一个需要不断探索解决的大课题。随着全球化趋势的加剧,不同艺术观念的碰撞与交融更加激烈。作为拥有自身悠久历史和深厚传统的中国水墨艺术,如何在新的文化语境中保持语言的独特性,进行主题性美术创作,谱写时代英雄群像?本报记者对黄华三进行了专访。

记者:请问您以传统绘画形式描绘战疫英雄群像的心路历程是什么?

黄华三:今天,我们身处一个普遍追寻文化自觉与文化自信的时代,如何创造性转化艺术传统来适应时代是艺术家们探索的重要课题。在全国陷入新冠疫情的阴霾之时,抗疫英雄们的事迹令人感动。中国画作品《不负苍生》在激情下起稿、落墨,在疫情最严重的两个月里,从查找资料,确定构图到最终绘制完成并撰写出每一位画中人的生平事迹,作品从构思到创作完成几乎伴随着疫情起落的整个过程。最初计划描绘一个场景,或通过环境道具来呈现出一个现实的场景,到最终确定以纪念碑式的多幅单人肖像组成一幅抗疫英雄图谱。在人物造型上,我刻意减弱了人物的动态变化,尝试在相对统一的站姿中寻求人物动态的微妙变化,构图力求简洁、单纯。

记者:疫情给人们生活带来很多困难,给您的创作活动也带来不少限制吧?

黄华三:此次创作的经历与以往有许多不同。首先,因疫情的原因画室封闭,我只能在家里利用餐桌、餐椅的简陋条件泼墨绘彩,创作条件之艰苦现在看来不堪回首。此外,由于网络及新闻图片不够清晰且较为有限,为了了解画中人的身高与体型,我不得不从画中人供职单位的官网查阅会议合影,根据他们周边人物的身高、体型来作出判断,揣摩、理解每个画中人的形象特征与精神面貌,力求在“形准”的基础之上,突出个性风采。一方面,作品要让人们感觉到画中的英雄就是生活在我们身边的普通人;而另一方面,又必须在作品中体现出他们的无畏与果敢。

记者:《不负苍生》完成后,获得了强烈的社会反响。作为创作者,您成功的经验是什么?

黄华三:2020年4月,《不负苍生》完成。作为一幅以现实生活中抗疫英雄为原型创作的中国画作品,《不负苍生》在正式发布之后,迅速引起主流媒体的广泛关注与报道。这部作品之所以得到快速传播并成为“战疫”主题美术创作的代表性作品,有如下三个原因。首先,我是有感而发,作品体量宏大,选取了最为重要的典型人物,虽然面临图像资料匮乏的困难,但我用心用情将奋战在抗疫一线的8位院士和8个不同年龄段的医务人员的全身肖像绘制出来,力求精准生动,使这部作品成为第一幅在全国范围内引起广泛关注的大型抗疫美术作品。其次,绘画为人民代言,为人民抒怀,《不负苍生》为抗疫英雄造像,是为了让人们、让历史记住他们,因为他们身上慈悲仁爱,不负苍生的人性光辉值得被人们铭记。第三,在这个追求文化自信的时代,借用传统中国画长卷的装裱形式,于“起首”处书写了“不负苍生”四个大字,点明了创作主题,又将自己撰写的16位英雄的事迹以题跋的方式呈现于卷尾,图文结合,使长卷成为英雄事迹传播的载体。

《不负苍生》以传统水墨表现当下发生的时代故事,是希望以中国传统的绘画形式讲述新时代的中国故事,写照中国精神,以艺术的形式铭记战疫历史,弘扬抗疫精神,激励后人不断奋起、勇毅前行。

记者:除了《不负苍生》,您还进行了哪些主题性创作?

黄华三:近年来,我创作出《共和国勋章获得者钟南山》《人民英雄荣誉称号获得者张伯礼》《人民英雄荣誉称号获得者张定宇》《人民英雄荣誉称号获得者陈薇》4幅素描肖像。此外,还创作了《革命师生》《互联网时代与人工智能》《五四先驱》《科学的春天》等主题性美术创作作品。

记者:您的这些作品有哪些艺术特点?

黄华三:《共和国勋章获得者钟南山》等4幅素描作品在创作过程中特意采用了中国画“以线造型”的表现手法,减弱自然光影的明暗对比,将笔墨聚焦于人物的神、情、态的刻画上。为了使4幅素描作品在展出时既统一又有变化,我采用了平实、稳重的构图方式,画中人物以自然且符合个性特征的不同动态呈现,画面突出简洁、概括的“以线造型”手法,以形写神。

(下转5版)

近日,北京美术家协会理事、中国人民大学教授黄华三创作的中国画《不负苍生》荣获第十届北京文学艺术奖,并且,《不负苍生》是此届大奖中唯一的美术作品。该作品以传统手卷的装裱形式,将16幅肖像作品合并成一幅绘画长卷。16位奋战在抗疫一线的英雄并排而立,作者将梳理、撰写的人物事迹题跋于画面之上。这种视觉化呈现,一方面让更多观众通过题跋熟知每一位抗疫英雄的事迹;另一方面,使观众与作品之间迅速建立起一种共情关系,鼓舞民众战胜疫情的信心。

中国美术家协会主席、北京美协主席范迪安曾著文称赞黄华三的作品“知微见著、中西合神”,认为从他的画中“既可以看到中国大写意绘画传统特别强调的疏密、节奏、韵律,又可以看到西方现代绘画也同样讲究的画面的运动感与具有视觉张力的结构。”上海大学美术学院教授潘力认为:“华三的笔墨技法和造型能力可谓炉火纯青,他善于抓住形象和笔墨的关系,将形的厚重和墨的层次揉为一体。高度概括的黑白灰布局、不勾轮廓、不主线描、以没骨笔法入水墨人物画,淋漓酣畅,造型生动鲜活又讲究笔墨情趣。”

水墨艺术的当代性发展仍然是一个需要不断探索解决的大课题。随着全球化趋势的加剧,不同艺术观念的碰撞与交融更加激烈。作为拥有自身悠久历史和深厚传统的中国水墨艺术,如何在新的文化语境中保持语言的独特性,进行主题性美术创作,谱写时代英雄群像?本报记者对黄华三进行了专访。

记者:请问您以传统绘画形式描绘战疫英雄群像的心路历程是什么?

黄华三:今天,我们身处一个普遍追寻文化自觉与文化自信的时代,如何创造性转化艺术传统来适应时代是艺术家们探索的重要课题。在全国陷入新冠疫情的阴霾之时,抗疫英雄们的事迹令人感动。中国画作品《不负苍生》在激情下起稿、落墨,在疫情最严重的两个月里,从查找资料,确定构图到最终绘制完成并撰写出每一位画中人的生平事迹,作品从构思到创作完成几乎伴随着疫情起落的整个过程。最初计划描绘一个场景,或通过环境道具来呈现出一个现实的场景,到最终确定以纪念碑式的多幅单人肖像组成一幅抗疫英雄图谱。在人物造型上,我刻意减弱了人物的动态变化,尝试在相对统一的站姿中寻求人物动态的微妙变化,构图力求简洁、单纯。

记者:疫情给人们生活带来很多困难,给您的创作活动也带来不少限制吧?

黄华三:此次创作的经历与以往有许多不同。首先,因疫情的原因画室封闭,我只能在家里利用餐桌、餐椅的简陋条件泼墨绘彩,创作条件之艰苦现在看来不堪回首。此外,由于网络及新闻图片不够清晰且较为有限,为了了解画中人的身高与体型,我不得不从画中人供职单位的官网查阅会议合影,根据他们周边人物的身高、体型来作出判断,揣摩、理解每个画中人的形象特征与精神面貌,力求在“形准”的基础之上,突出个性风采。一方面,作品要让人们感觉到画中的英雄就是生活在我们身边的普通人;而另一方面,又必须在作品中体现出他们的无畏与果敢。

记者:《不负苍生》完成后,获得了强烈的社会反响。作为创作者,您成功的经验是什么?

黄华三:2020年4月,《不负苍生》完成。作为一幅以现实生活中抗疫英雄为原型创作的中国画作品,《不负苍生》在正式发布之后,迅速引起主流媒体的广泛关注与报道。这部作品之所以得到快速传播并成为“战疫”主题美术创作的代表性作品,有如下三个原因。首先,我是有感而发,作品体量宏大,选取了最为重要的典型人物,虽然面临图像资料匮乏的困难,但我用心用情将奋战在抗疫一线的8位院士和8个不同年龄段的医务人员的全身肖像绘制出来,力求精准生动,使这部作品成为第一幅在全国范围内引起广泛关注的大型抗疫美术作品。其次,绘画为人民代言,为人民抒怀,《不负苍生》为抗疫英雄造像,是为了让人们、让历史记住他们,因为他们身上慈悲仁爱,不负苍生的人性光辉值得被人们铭记。第三,在这个追求文化自信的时代,借用传统中国画长卷的装裱形式,于“起首”处书写了“不负苍生”四个大字,点明了创作主题,又将自己撰写的16位英雄的事迹以题跋的方式呈现于卷尾,图文结合,使长卷成为英雄事迹传播的载体。

《不负苍生》以传统水墨表现当下发生的时代故事,是希望以中国传统的绘画形式讲述新时代的中国故事,写照中国精神,以艺术的形式铭记战疫历史,弘扬抗疫精神,激励后人不断奋起、勇毅前行。

记者:除了《不负苍生》,您还进行了哪些主题性创作?

黄华三:近年来,我创作出《共和国勋章获得者钟南山》《人民英雄荣誉称号获得者张伯礼》《人民英雄荣誉称号获得者张定宇》《人民英雄荣誉称号获得者陈薇》4幅素描肖像。此外,还创作了《革命师生》《互联网时代与人工智能》《五四先驱》《科学的春天》等主题性美术创作作品。

记者:您的这些作品有哪些艺术特点?

黄华三:《共和国勋章获得者钟南山》等4幅素描作品在创作过程中特意采用了中国画“以线造型”的表现手法,减弱自然光影的明暗对比,将笔墨聚焦于人物的神、情、态的刻画上。为了使4幅素描作品在展出时既统一又有变化,我采用了平实、稳重的构图方式,画中人物以自然且符合个性特征的不同动态呈现,画面突出简洁、概括的“以线造型”手法,以形写神。

(下转5版)